Quando pensiamo agli antichi Greci e Romani con una coppa in mano, ci piace immaginarli come raffinati intenditori, magari con il naso appena sopra al calice, intenti ad assaporare qualche nettare simile a un Brunello o a un Nero d’Avola.

Ma la verità è un po’ più… speziata.

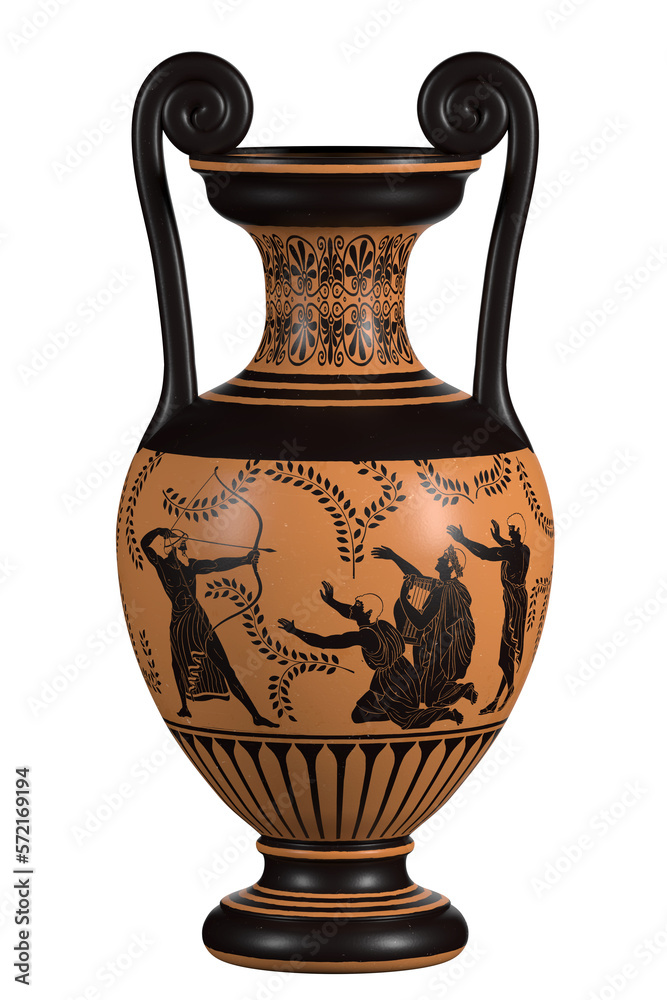

I Greci il vino lo amavano, eccome. Ma lo bevevano sempre allungato con acqua. Per loro, bere vino puro era da rozzi, roba da popoli del nord senza senso della misura. E se ti capitava di essere invitato a un simposio, era il padrone di casa a decidere le proporzioni tra acqua e vino.

Niente “me lo verso da solo, grazie”.

Poi arrivano i Romani, che del vino fecero un’arte – e anche un grande affare. Il vino lo annacquavano pure loro, ma con meno timidezza e più fantasia: ci mettevano dentro miele, resina, mirra, erbe, spezie, perfino acqua di mare.

Il risultato?

Una specie di incrocio tra un vino liquoroso e una pozione magica.

Non proprio quello che troviamo oggi in enoteca.

Eppure, sotto quegli strati di miele e aromi, c’era già un’idea di qualità.

Alcuni vini, come il Falerno o il Cecubo, erano molto apprezzati.

Invecchiavano bene, avevano corpo e profumi intensi.

Insomma, c’erano già i primi segni di quella passione che oggi chiamiamo cultura del vino.

Certo, oggi ci scandalizzeremmo davanti a un bicchiere di rosso con la resina e l’acqua salata.

Ma forse un punto in comune c’è ancora: la voglia di celebrare la vita, il piacere di condividere, il brindisi come gesto di unione.

Perché in fondo, anche se i sapori cambiano, il vino resta sempre un piccolo rituale di felicità.

Angelo Infurna